Manche können es einfach: Sie hören eine Melodie und intonieren dazu sofort eine zweite Stimme, sei sie gesungen oder auf dem Instrument gespielt. Häufig sogar ohne das musikalische harmonische Hintergrundwissen – und dennoch klappt es scheinbar ganz unkompliziert. Als Zuhörerin oder Zuhörer schaut man sich diese Menschen entgeistert an und fragt sich: Wie geht das? Dieser Frage widmet sich der zweite Teil der Workshopreihe „AkkoBrass“.

Workshopübersicht

- Teil 1: Einführung für Einsteigerinnen und Einsteiger: Transponieren und Tonumfänge

- Teil 2: Wir spielen im Duett – harmonisch parallele Stimmführung oder eigenständige 2.Stimme?

Klarinette, Trompete 🎺 oder Akkordeon 2? - Teil 3: Auch ein Bass ist immer schön als Stütze in der Tiefe…wir haben nur eine Tuba in B oder Es zur Verfügung was nun?

- Teil 4: Noch klingt das Ganze etwas leer?

Die Begleitung gibt dem ganzen Fülle

Nehmen wir F-Hörner, Posaunen oder Akkordeon VI?

Ist doch egal! Nein, das ist es nicht. - Teil 5: Aber jetzt fehlt immer noch was?

Es klingt noch ziemlich unvollständig?

Was fehlt ist eine Nebenstimme die das ganze mit einer anderen Komponente untermalt.

Das wäre doch was für das Tenorhorn, dad Waldhorn oder das Akkordeon III? - Teil 6: Als Ergänzung etwas Schlagwerk gefällig? Rhythmische Sicherheit und fetziger Groove…

Auch immer schön – ein Chor dazu!

Oder Streicher

Über den Autor

Gottfried Hummel

(* 2. März 1968 in Löffingen) ist ein deutscher Dirigent, Musiklehrer, Komponist und Arrangeur. Die Kompositionen und Arrangements Hummels werden in der Akkordeonszene vielfach gespielt. Seine Arrangements reichen von Volksmusik und Schlager bis hin zu Rock, Pop und Klassik. Auch im Bereich Blasmusik ist er mit Kompositionen und Arrangements vertreten. Als Musikpädagoge entwickelte er Konzepte für das gemeinsame Musizieren von Spielern aller Altersstufen und Schwierigkeitsgrade in einem Akkordeonorchesters.

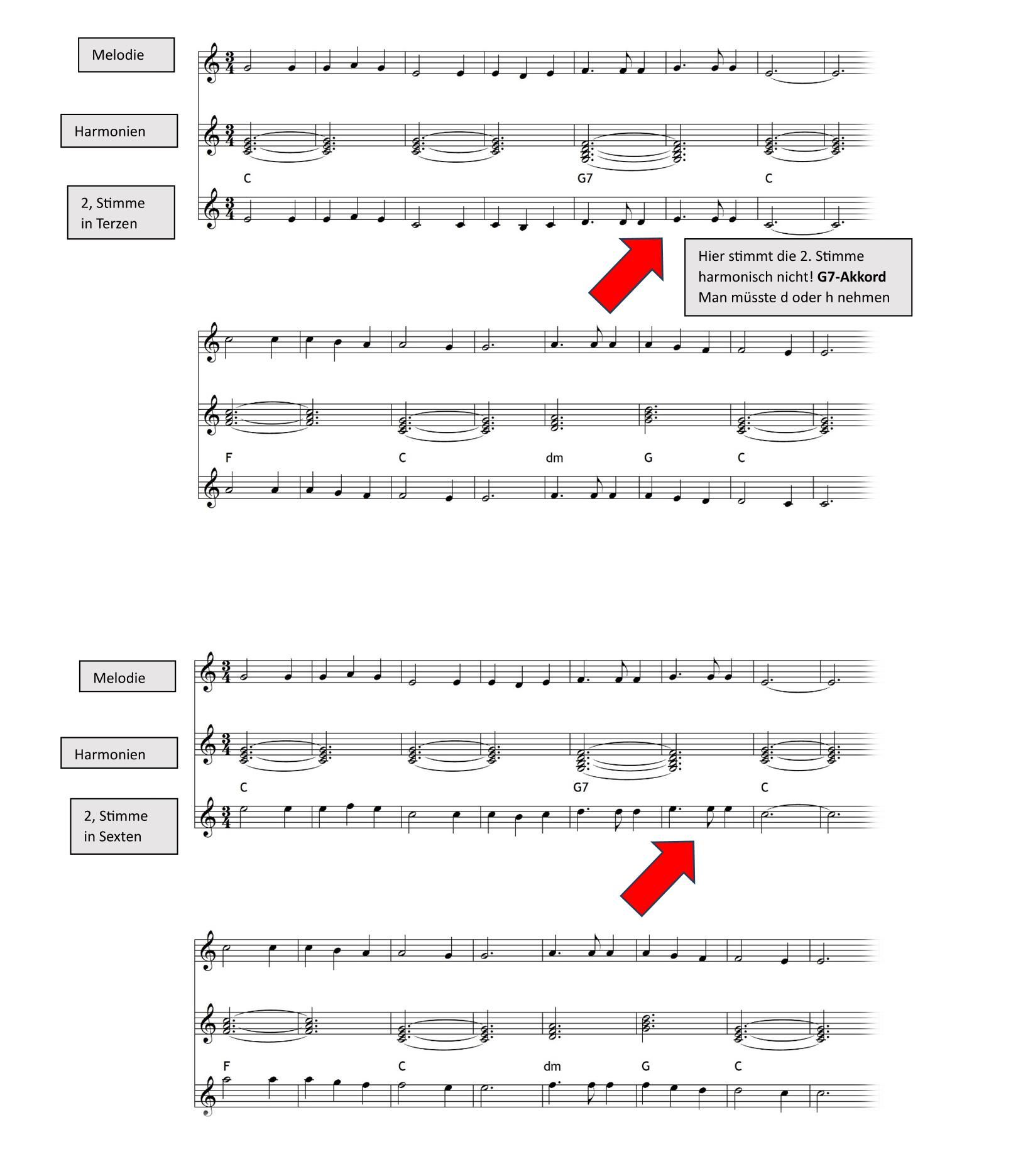

MEHRSTIMMIGKEIT

Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach – zumindest theoretisch. Die Zweitstimme läuft parallel zur vorhandenen Stimme. Das heißt, die Personen, die die zweite Stimme singen, starten die Melodie auf einem anderen Ton. Bei einer parallelen Stimmführung läuft die zweite Stimme meist in Terzen oder Sexten, das heißt in sogenannten „harmonischen Intervallen“ zur Erststimme. Tonabstände in Quarten und Quinten hingegen gelten als sogenannte „leere“ Intervalle, die nicht zu unserem harmonischen Klangverständnis passen. Egal ob bei Schlager, Rock und Pop oder Klassik – die parallele zweite Stimme läuft deshalb immer in Terzen und Sexten neben der Hauptmelodie her. Es lohnt sich übrigens, beim Musikhören übungshalber mal nicht auf die Hauptstimme, sondern auf den Background zu hören.

Fast jede Musik, die man so hört, ist mehrstimmig – eine Ausnahme sind lediglich gregorianische Choräle, die grundsätzlich einstimmig sind. Doch zurück zur routiniert intonierten Zweistimmigkeit: Spannend wird es dann, wenn sich die Harmonie ändert und die parallele Linie nicht mehr harmonisch genau passt – also quasi schräg klingt. Für die Gehörspezialistinnen und -spezialisten unter uns kein Problem: Sie singen und spielen dann einfach einen anderen Ton, der an dieser Stelle harmonisch passt. Für alle, die Musik arrangieren, ist es aber natürlich wichtig, nichts dem Zufall zu überlassen, sondern sich im Hinblick auf die Harmonie genau auszukennen.

Machen wir aus diesem Grund nun einen kleinen Schritt zurück zur Harmonielehre, die die Basis jedes Arrangements darstellt.

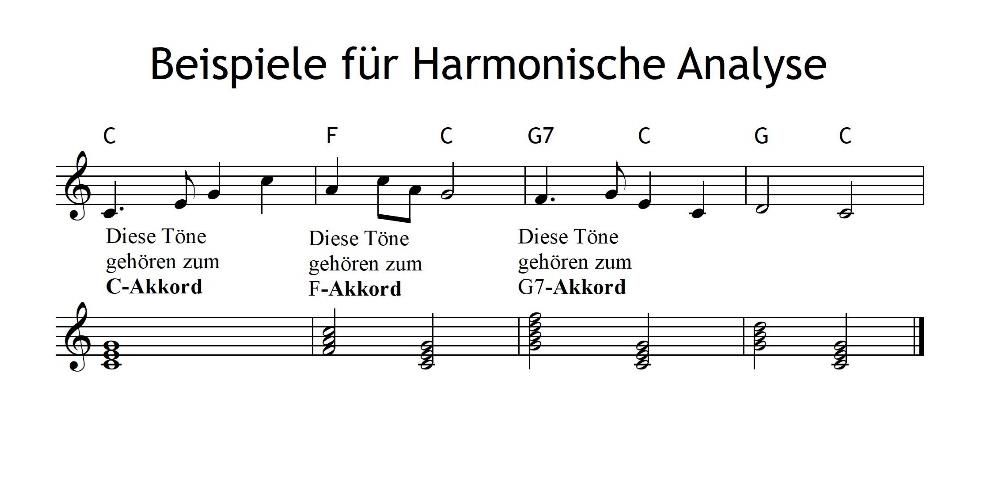

GRUNDLAGEN DER HARMONIELEHRE

Um sich in der Welt der Harmonien heimisch zu fühlen, ist es für einen Arrangeur oder eine Arrangeurin sicher von Vorteil, ein Tasteninstrument spielen zu können. Das grundsätzlich Entscheidende sind die Tonart und die Harmonien eines Titels. Deshalb ist es unerlässlich, vor Einsatz der eigenen Kreativität eine harmonische Analyse des Stücks vorzunehmen, dass man arrangieren will. Vorab ist es zielführend, sich in die Tonleiter und die darauf aufgebauten Harmonien einzuarbeiten.

Nun kann man daran gehen, die Melodie, die man zweistimmig aussetzen will, zu harmonisieren.

Die wichtigsten Tonstufen in der elementaren Volksmusik sind:

- die Stufe, Tonika genannt

- die 4. Stufe („Subdominante“)

- die 5. Stufe („Dominante“)

Die 2., 3. und 6. Stufe liefern häufig interessante Moll-Harmonien.

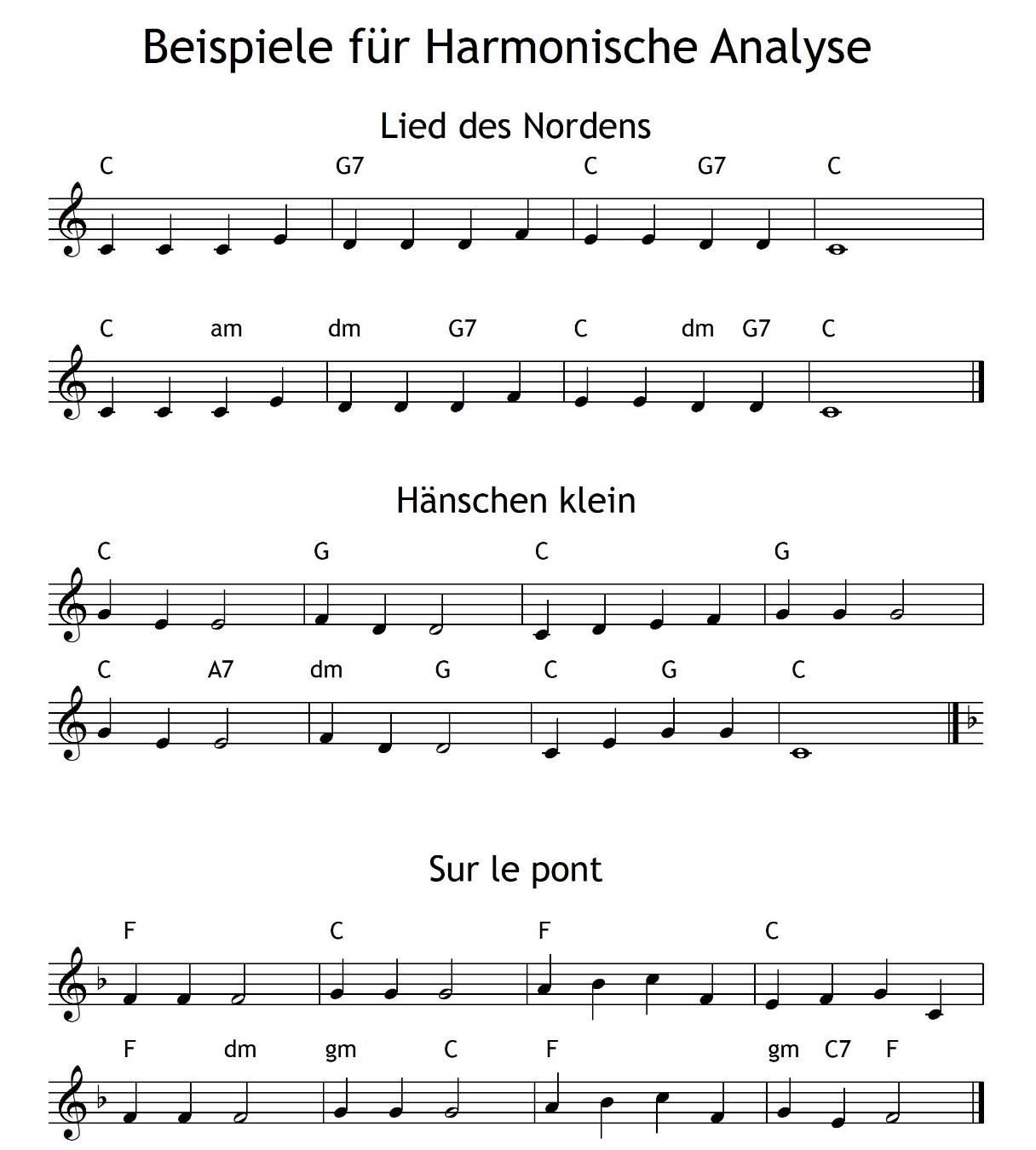

Um eine Melodie zu harmonisieren, gibt es meist mehrere Möglichkeiten. Im Folgenden sehen wir uns ein paar Beispiele an.

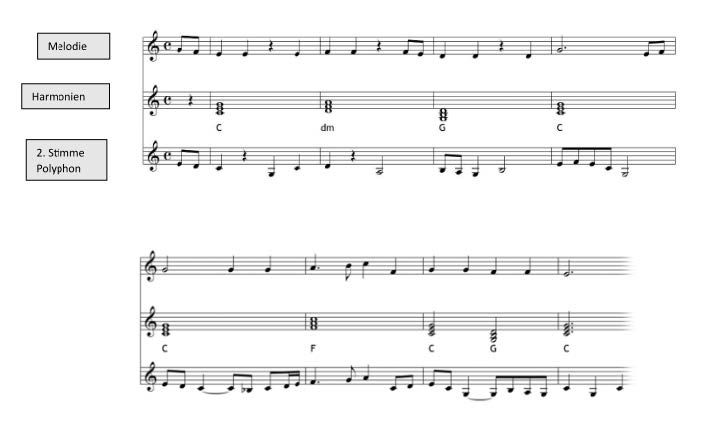

Wenn man das harmonische Gerüst erarbeitet hat, überlegt man sich im nächsten Schritt, welche Art der zweiten Stimme man haben möchte – eine homophone oder eine polyphone. Homophon bedeutet, dass eine Melodie von Begleittönen oder Akkorden begleitet und unterstützt wird. Polyphon bedeutet, es gibt eine eigenständige zweite Stimme.

Auch hier zum besseren Verständnis ein paar Beispiele

Homophone & parallel geführte 2. Stimme

Polyphone & eigenständige2. Stimme

GESTALTUNG HOMOPHONER ZWEISTIMMEN

Gehen wir nun in die Praxis und starten mit der homophonen Stimmführung der zweiten Stimme. Hierzu nehmen wir eine einfache Melodie, z.B. das Volkslied „Alle Vögel sind schon da“. Harmonisiert ergibt sich diese Akkordfolge:

Nun müssen wir entscheiden, ob die zweite Stimme über oder unter der Hauptmelodie verläuft. Entscheidend ist hier der Ambitus, also der gemessene Umfang einer Melodie vom höchsten bis zum tiefsten Ton einer Stimme oder eines Instruments. (Auf die verschiedenen Tonumfänge wurde schon im ersten Teil der AkkoBrass-Serie hingewiesen.)

Bei unserer Betrachtung nehmen wir nun einmal den Tonumfang von g bis g2. Dieser ist für Klarinette, Trompete, aber auch Akkordeon und zum Teil für Singstimmen gut realisierbar.

Wie oben bereits erwähnt, nutzen wir die harmonischen Intervalle, Terzen und Sexten, um eine homophone zweite Stimme zu erstellen

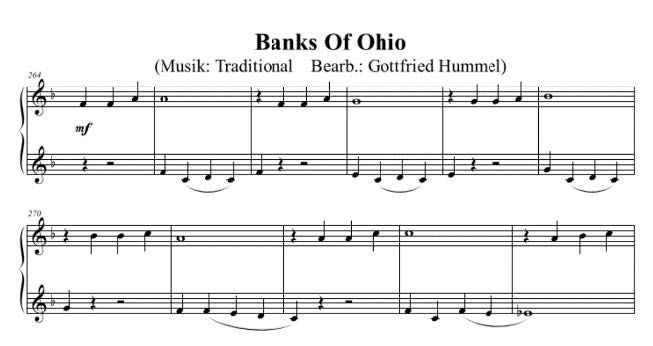

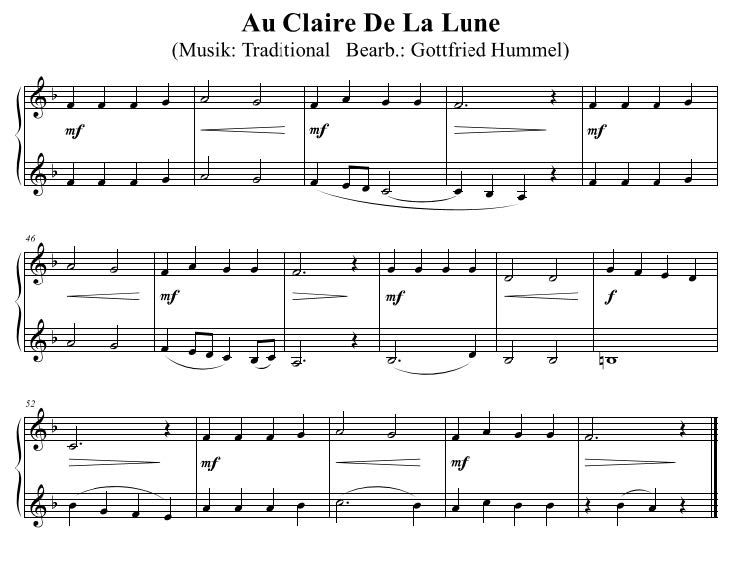

Nun also los: Wir nehmen uns unterschiedliche Lieder vor, die wir homophon bearbeiten.

GESTALTUNG POLYPHONER ZWEITSTIMMEN

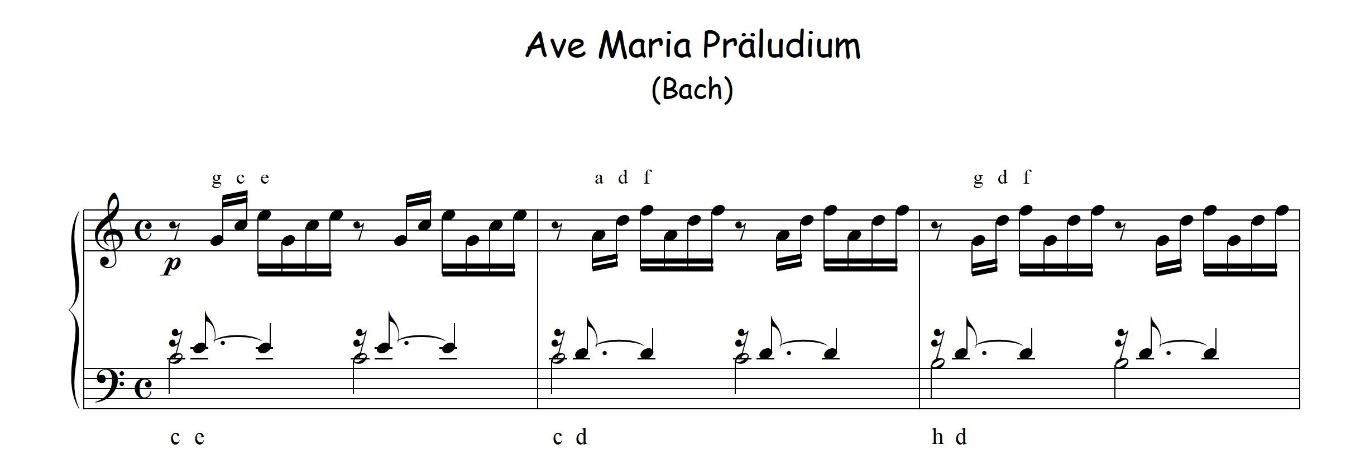

Gehen wir im nächsten Schritt zur polyphonen Stimmführung. Die einfachste Form der Polyphonie sind Kanons, die kunstvollste Form findet sich im Werk von J. S. Bach. In der Musikgeschichte heißt diese Arbeitsweise „Kontrapunkt“ oder „kontrapunktisch“. Aber natürlich muss man nicht die Inventionen von Bach beherrschen, um polyphon denken zu können.

Wir hatten es eingangs von den begnadeten Musikerinnen und Musikern, die sofort eine zweite Stimme im Terz- und Sexten Abstand intonieren können. Auch diesen Menschen sind beim polyphonen Spiel oder Gesang Grenzen gesetzt. Generell bewegt sich die polyphone Stimme aber im genau gleichen harmonischen Bereich wie die Melodie – selbst ein langer Bass- oder Harmonie-Ton gilt schon als polyphon.

Sehr beliebt ist es, die zweite polyphone Stimme komplementär zu führen. „Komplementär“ bedeutet, etwas Gegensätzliches oder sich Ergänzendes hinzuzufügen. Das wohl bekannteste Beispiel ist das C-Dur Präludium von Bach:

Hier ein weiteres Beispiel zu einer Melodie von Mozart

Was auch sehr beliebt ist, ist die zweite Stimme harmonisch in Terzen und Sexten zu führen und an passenden Stellen kontrapunktische Elemente zu setzen:

Dies waren also einige Beispiele dafür, wie eine polyphone zweite Stimme komponiert wird.

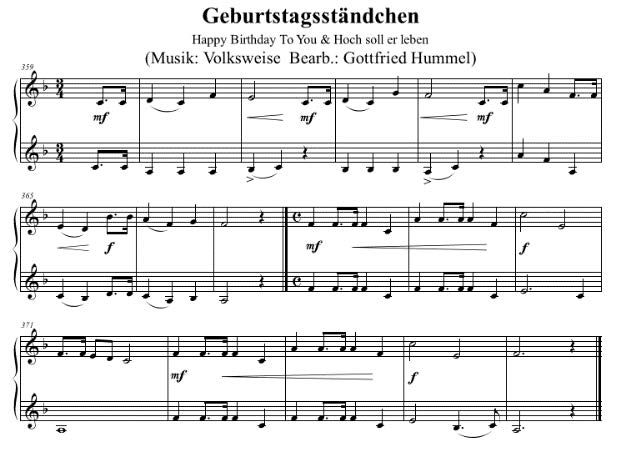

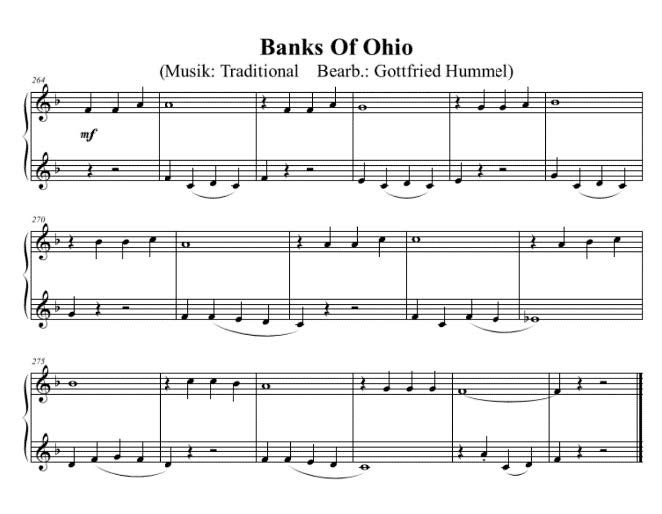

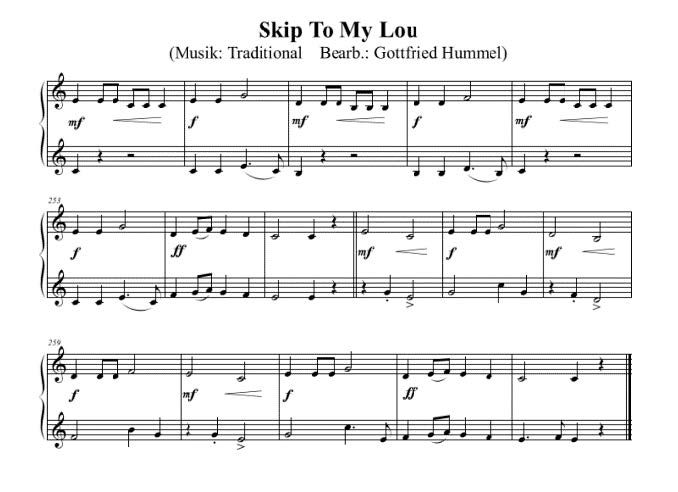

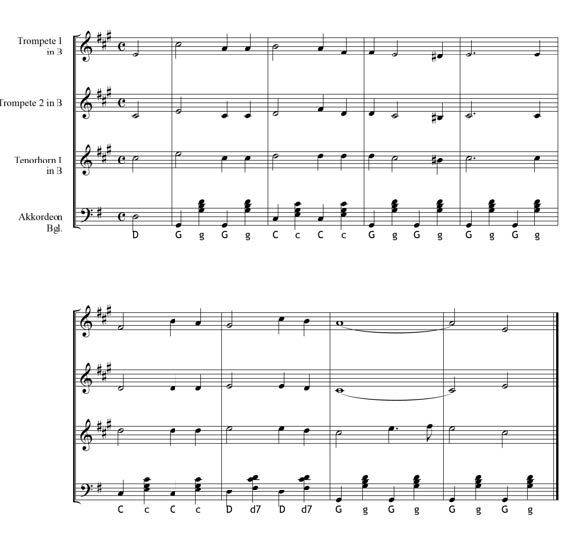

Wie sieht nun das Ganze in der Kombination mit Akkordeon & Blasmusik aus?

Ganz einfach ist es bei gleichen Instrumentengruppen, also bei zwei Klarinetten, zwei Trompeten oder zwei Posaunen. Hier lässt sich das Ganze problemlos umsetzen. Was aber machen wir, aber wenn ein Tenorhorn mit einer Trompete oder eine Posaune mit einem Akkordeon spielt? Der harmonische Vorteil in der Kombination mit Akkordeon ist, dass die Musik immer mit der Bass-Seite unterstützt wird. Durch die Beschaffenheit des Akkordeons und der Standardbass Begleitung haben wir dabei immer einen Grundbass-Ton und einen Akkord-Ton in Dur, Moll oder Septime. So lässt sich die Harmonie direkt bestimmen.

Ganz klar gibt es viel Literatur, in dem Akkordeon und Klavier eine reine Begleitfunktion eines Soloinstruments übernehmen. Für „gleichberechtigte“ Duo-Partnerinnen bzw. -Partner gibt es hingegen kaum Material, die Stücke müssen also tatsächlich häufig eigenständig arrangiert werden.

Das Dilemma mit transponierenden Instrumenten haben wir im ersten Teil der AkkoBrass-Serie bereits behandelt. Gehen wir nun also davon aus, dass alle Instrumente die richtig transponierten Stimmen haben. Nun ist es reine Geschmackssache, welches Instrument die erste Stimme führt und welches die zweite Stimme spielt. In der reinen Blasmusik spielt häufig das tiefere Instrument die höhere Stimme, beispielsweise bei den meisten böhmisch-mährischen Polkas und Walzern.

In der Oberkrainer-Musik wechselt die zweite Stimme oft die Tonlage – einmal ist die zweite Stimme über der ersten, dann mal wieder darunter. Das liegt daran, dass die Klarinette einen riesigen Tonumfang hat und auch in der tiefen Lage sehr klangvoll ist:

Hier gibt es also sichtlich keine klaren Regeln in der Verteilung der Stimmen. Es muss bloß im Sinne der Interpretation gut klingen.

Egal, in welcher Art von Ensemble man musiziert: für Arrangeurinnen und Arrangeure ist es unbedingt empfehlenswert, eine zweistimmige Melodie gestalten zu können, wie in diesem Kapitel beschrieben.

Im nächsten Teil von „AkkoBrass“ beschäftigen wir uns mit dem Fundament jeder Musik: dem Bass.

0 Kommentare